聴聞のイメージがつかめない。。。

何回出題されても間違えてしまう・・・。

こんな悩みをお持ちの受験生もいらっしゃいませんか?

聴聞手続きは、ほぼ毎年のように出題され、細かいところまで理解していないと解けない問題もでもあります。

そこで、当記事では聴聞手続きについて簡単に理解できるよう解説いたします。

この記事を読めば、聴聞は得点源になるでしょう。

一緒に頑張っていきましょう!

※行政法に強い苦手意識をお持ちの方へ

強い苦手意識を持ってしまった場合は、東京法経学院の最短合格講座で基礎を速習したほうが早いかもです。

ここのカリスマ講師、寺本講師の無料体験講座を受ければ、サクッと行政法が得意になる可能性もあります。

合格で全額返金されるキャンペーンも行っていますので、どうしても苦手意識が強い方はこの選択肢を取るのもありですね。

>>>東京法経学院

聴聞を速攻攻略

聴聞を得点源にするには、

・聴聞と弁明の機会の付与の違いを理解すること

・聴聞の流れを理解すること

の2つが大事です。

一つ一つ見ていきましょう。

聴聞と弁明の機会の付与の違い

聴聞と弁明の機会の付与の違いは超頻出問題です。

ここで違いを明確に把握しましょう。

聴聞

聴聞は口頭で意見を述べる機会を与えるものです。聴聞は原則非公開で行われます。

その理由はプライバシー保護と事務負担の軽減の為です。

ちなみに、口頭で意見を述べる機会を与えるものですから、仕切る人(主宰者)を決めたり、関係者を集める必要があり、手続きに時間もかかります。

聴聞は裁判の非公開版と考えればイメージしやすいかもしれません。

弁明の機会の付与

弁明の機会の付与は原則書面で意見を述べる機会を与えるものです。

書面で判断するだけなので当然非公開で行われます。

書面で行う理由は、簡易迅速に手続きを進めるためですね。

そのため、当事者を招集したり主宰者を決める必要がありません。

ちなみに、【行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き】という例外がありますので、注意が必要です。※この行政庁の部分がよく出題されます。

どちらの手続きが取られるか

どちらの手続きが取られるかは処分の重さで判断します。

重い処分の時、例えば許認可等の取り消し等、自然人や法人の権利や地位を奪う時は聴聞の手続きが採られます。

その理由は、重い処分の場合、処分対象者の意見もしっかり聞いた上で、慎重に判断する必要があるから。

そのため、口頭で意見を述べる機会である、聴聞の手続きが採られます。

反対に権利を一時的に止める営業停止処分等の軽微な処分は弁明の機会の付与されます。

軽い処分なのに時間も手間もかけていたのでは業務がままならないからですね。

まとめると、

聴聞=口頭=遅い=重い処分

弁明の機会の付与=書面=早い=軽微(軽い)な処分

となります。

これを理解した上で、聴聞の流れを掴みましょう。

聴聞の流れ

まずは聴聞の大まかな流れを掴みましょう。

1、聴聞が行われることが決まる。

行政庁が、相当な期間をおいて、不利益処分の相手方に対して必ず書面で通知

主宰者が決定(主宰者とは司会進行役のようなもの)

2:聴聞期日、不利益処分の相手方が口頭で陳述。

主宰者は聴聞期日毎に聴聞調書を作成。

3:聴聞終結後、主宰者は速やかに調書と報告書を行政庁に提出。

4:行政庁は調書と報告書を十分に参酌して処分を決定

これが聴聞の骨子です。

順に解説します。

聴聞決定までの流れ

初めに行われるのは、【通知】です。

具体的には、聴聞が行われることが決まり、行政庁が、相当な期間をおいて、不利益処分の相手方に対して必ず書面で通知、主宰者が決定します。

※書面で通知する理由は確実に行ったという証拠を残すためだと思われます。

ここでの通知内容は

1:不利益処分の内容と根拠となる法令の条文

2:不利益処分の原因となった事実

3:期日と場所

4:聴聞に関する事務を所掌する組織の名前と所在地

の4つです。

なぜこれらの内容を通知する必要があるのか。

その理由を不利益処分される側から考えると、非常にわかりやすいです。

1:不利益処分の内容と根拠となる法令の条文

当てはまる法令がないにもかかわらず、勝手気ままに処分されたらたまったものではありません。

また、どんな処分が科されるかわからなければ恐ろしすぎます。

ですから処分内容と法令の根拠が必要です。

2:不利益処分の原因となった事実

不利益処分を科すことになった原因が無いのに処分を下されるのはさすがに横暴すぎます。

また、何が原因かわからなければ反論のしようがありません。

そのため、その処分の原因となった事実を通知する必要があります。

3:期日と場所

聴聞が行われる日と場所がわからなければ参加しようにもできませんので、

当然ながら通知が必要です。

4:聴聞に関する事務を所掌する組織の名前と所在地

これは責任の所在と処分される側からの問い合わせ等の対応部署を決め、手続きを円滑に進める目的があるものと考えられます。

注)私個人の解釈です。

以上の理由から、行政庁はこの4つの事項を必ず書面で通知する義務があります。

この通知の相手ですが、処分の相手方(名あて人)だけです。

利害関係を有する者への通知義務はありませんので注意が必要です。

利害関係を有する人全員に通知義務があるとなれば、行政庁側が面倒くさい該当者を探すのに膨大な時間がかかります。それを防ぐためにこのような規定になっているのだと思われます。

ただ、通知をしようにも相手がどこにいるのかわからない場合もあります。

その場合は通知を掲示の方法(公示送達といいます)で行うことができます。

ただし、この通知や掲示を省略することはできません。

そしてもう一つ重要な主宰者について説明します。

主宰者は聴聞の司会進行役みたいなものです。

【行政庁が指名する職員その他政令で定めるもの】が主宰者となります。

これを読んで違和感を持った方、素晴らしいです。

聴聞手続きの建前は、不利益処分の相手方の救済を目的としているはず。

なのに、処分を下そうとする行政庁の職員が主宰者となってもいいし、

処分庁自身が主宰者を指名してもいいんです。

裁判で例えると、検察官の中から裁判長を選んでもいいし、検察側が(政令で定める者の中から)裁判長を選んでもいいということになります。

聴聞期日の流れ

通知後、期日に聴聞が開かれます。

なお、当事者や利害関係人一部が出頭していなくても審理を行うことはできます。

全員揃わなければ審理できないとなると、いつまで経っても審理できない可能性があるからです。

聴聞が開かれると、冒頭で、行政庁が、処分内容、根拠法令、原因を説明します。

なぜ行政庁なのか。その理由は、処分を決めたのは行政庁だから。

主宰者はあくまで司会進行役ですので、処分を下す権限はありません。

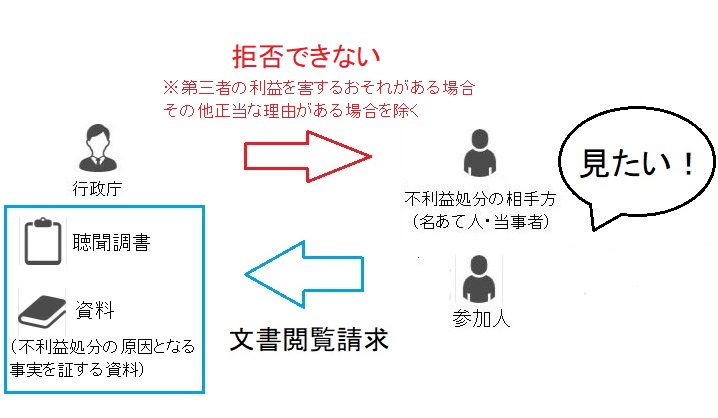

聴聞時に不利益処分の相手方(以後:名あて人=当事者)側ができることについては以下の通りです。

・名あて人(当事者)は代理人を選出できます。

代理人の権限は当事者と全く同じです。

ちなみに代理人が死亡などで資格喪失した場合の届け出は、代理人を選んだ当事者自身が行います。

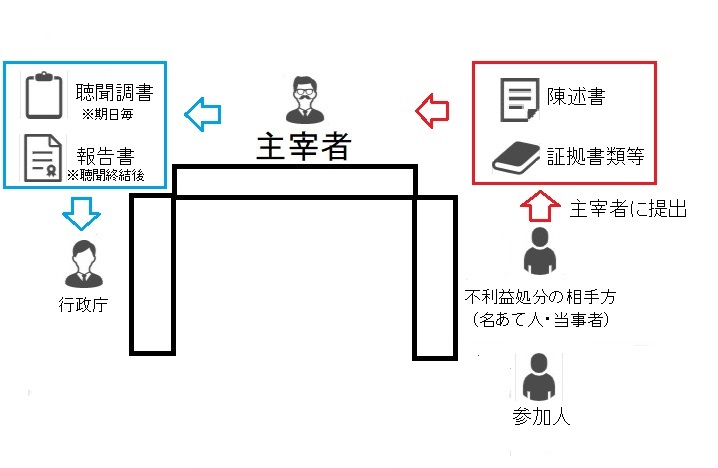

・期日の出頭に変えて陳述書及び証拠書類等を主宰者に提出できます。

・当事者や参加人は主宰者の許可を得て行政庁に質問できます。

・当事者はもちろん、参加人も聴聞調書と報告書の閲覧を求めることができます。

文書閲覧請求権が与えられているということですね。

行政庁側は第三者の利益を害するおそれがあったりその他正当な理由が無ければ拒否できません。

文章閲覧請求について図で整理するとこんな感じです。

主宰者側ができることとしては、

・(利害)関係人の聴聞手続きへの参加を許可できます。

『できる』のであって義務ではないので注意。主宰者が職権で関係人を参加させることもできます。

その他、主宰者は期日毎に聴聞調書を書かなければなりません。

以上が、聴聞で各人ができること及び頻出なポイントです。

聴聞終結後の流れ

聴聞の終結後、主宰者がやることは次の通りです。

まず、聴聞終結後速やかに報告書と調書を行政庁に提出します。

報告書では不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならず、自分(主宰者)の意見も記載しなければなりません。

これを受けて行政庁は十分参酌して処分を決めます。

参酌してというところがポイントです。行政庁は主宰者の意見に縛られないことを意味します。

ただし、名あて人(当事者)にも通知していない、聴聞も経ていない、調書にも書かれていない事実で判断するのは原則禁止されています。

このプロセスを経て聴聞手続きは終結となりますが、終結後に新たな証拠が見つかった時など必要がある時は報告書を返戻して主宰者に聴聞の再開を命ずることはできます。

終結までの流れを図で表すとこんな感じです。

その他の頻出ポイント

その他重要な事として、

聴聞手続きの中で意にそぐわないことがあっても審査請求できない点が挙げられます。

例えば利害関係人を参加させることを主宰者に拒否された場合、この拒否処分に対して審査請求できないということです。

まとめ

大体のイメージはつかめましたでしょうか。

聴聞は行政不服審査法の審理手続きのような似た手続きや新しく登場する用語も多く、出題者側が引っかけやすい題材で、超頻出分野です。

聴聞手続きが苦手な人も、ここまでの内容をすべて頭に入れれば、1問+α(記述問題等)を得点できるはずです。

正確に内容を理解して、試験本番に挑みましょう。

この解説で、みなさまのお役に立つことができれば幸いです。