地方自治法の攻略、第3回目になりました。早速、地方自治法の直接参政制度を解説していきます。

地方では住民が政治に直接参加できるようになっています。

内容によって年齢制限や住所要件、国籍等様々な制限がかけられています。

これを丸暗記するのは非常にツラく大変です。

このページで地方自治法の直接参政制度をサクッと覚えましょう。

選挙権

年齢要件

満18歳以上の日本国民(日本国籍を有する者)が持っています。

高校生でも選挙に参加できるようになり、一時期話題になりましたよね。

住所要件

3か月以上同じ区域内に住所がないといけません。

これはある意味当然で、この決まりが無いと大変なことになります。

例えば、どこかの地域で有名人が立候補したとします。その人物を当選させるために全国各地のファンが力を合わせてその地域に住所を移し、投票する。 なんてことも可能になります。

こうなると一番大切な地域住民が置いてけぼりです。

その地域に住む人達が、その地域の代表政治家を選ぶためにこのような制度が設けられていると考えてくださいね。

被選挙権

被選挙権とはその名の通り選挙される権利です。

選挙が必要な都道府県知事や市町村長・特別区長、議員に挑戦できる権利のことですね。

どの職業も日本国民でなければなりません。

以後、選挙・請求関係=日本国民のみと覚えましょう。

年齢要件

都道府県知事だけ30歳。その他は25歳以上です。

住所要件

議会の議員は3か月以上の住所要件ありです。

議員(議会)には条例を作る大きな権限があります。

その地域を知らない人間がその地域に合った条例作るのは難しいでしょう。

一方、都道府県知事や市町村長・特別区長 等の長は住所要件無しとなっています。なぜでしょうか。

これは一般的に「幅広くあらゆる人材を集めるため」と言われています。

(住民感情から考えて、そこに住んでない候補者が当選するのは非常に厳しいと思われます。)

直接請求

直接請求には、条例の制定・改廃請求、事務監査請求、議会の解散請求、議員の解散請求、長の解職請求、主要公務員の解職請求の6つがあります。

請求要件

覚え方は超簡単。

⾧・議員・主要公務員の解職請求や議会の解散請求等、人の地位に関わるものは簡単にできると行政運営が成り立たなくなりますから、有権者の3分の1という厳しい要件があります。

一方、条例の制定・改廃請求や事務監査請求は、要件が厳しすぎると住民チェックが成り立たちませんから有権者の50分の1に緩和されています。

条例の制定・改廃請求の中でもお金に関するものは請求できないことになっています。

これが請求出来たら『税金なくせ!』『公共施設の利用料タダにしろ!』なんて請求がバンバンなされることが目に見えますよね。

だから予め禁止されています。

請求先と請求後の流れ

だれが選んだのか、どこに責任があるのかを考えるとわかりやすいです。

選挙関連は選挙管理委員会、監査請求は監査委員会、条例の制定・改廃、主要公務員関連は長です。

一つずつ見ていきましょう。

解職・解散請求

⾧(知事・市町村長、特別区長)や議員は選挙で選ばれます。選挙管理委員会に請求ですね。

また、解職・解散請求は人を辞めさせる請求です。

ですから、選挙権者は人を選ぶ『選挙』ではなく、意見を聞く『投票』をおこないます。

投票で過半数以上(半分以上)の同意があれば見事、解散・失職という流れになります。

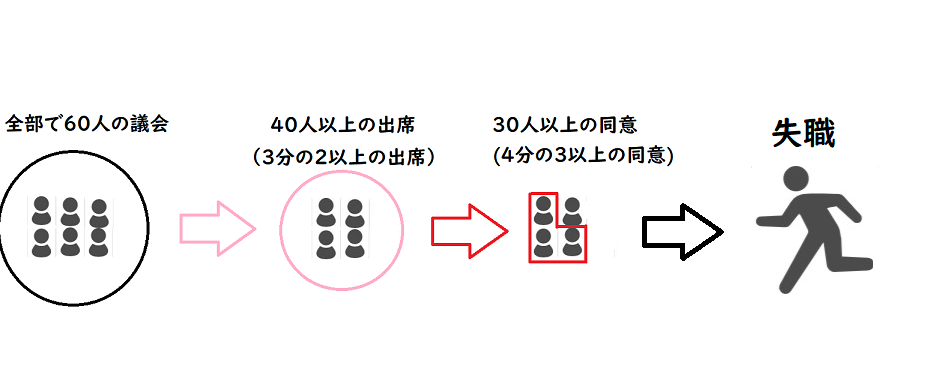

主要公務員(副知事・副市町村⾧・指定都市の総合区長・選管委員・監査委員・公安委員)は長が選びます。長に請求ですね。

ただ、長に請求しても、長は自分が選んだ人間を失職させるわけがないですよね。

ですから長は請求を受けたら議会に問わなければならない事になっています。

そして議会では3分の2以上の議員が出席し、4分の3以上の同意があれば、めでたく失職となります。

それ以外の請求

条例の制定・改廃請求は、交付・署名権限は長にあることから長に請求します。

長は請求を受けたら20日以内に議会を招集し、付議する必要があります。

条例は議会で作られる為、議会で再度討議するということですね。

事務監査請求については監査するのは監査委員なのですからそのまま監査委員に請求します。

請求の期間制限

請求に期間制限があるのは解職・解散請求だけです。

解職請求を乱発されると行政運営に支障をきたしますから制限が設けてあります。

覚え方は簡単。

主要公務員の選管委員、監査委員、公安委員は就職の日から6か月間、解職に関する議会の議決の日から6か月間できないことになっています。

それ以外は全て、就職の日・議員選挙の日から1年間、 解職・解散の日から1年間請求できないことになっています。

ここまで理解できればバッチリです。

独学でお困りの方がいれば、お気軽にご相談くださいね。